Por

Antonio Pou. Noviembre 3, 2025. El Nacional Ambiente: situación y retos.

El klima

Cuando hace más de dos mil años los sabios griegos hablaban de κλίμα (“klima”), se referían a la diferente inclinación que tenían los rayos solares en distintos territorios a medio día en el momento de los equinoccios (uno hacia el 20 de marzo y el otro hacia el 22 de septiembre).

En esos días, aparece en el ecuador el disco solar a las 6:00 de la mañana, dispara flechas de plomo sobre las cabezas a medio día, y se resguarda rápidamente a las 6:00 de la tarde, habiendo descrito un arco que pasa por la vertical. A medida que aumenta la latitud de un lugar ese arco cada vez es más inclinado y en los polos está tumbado del todo, con el Sol recorriendo pacientemente el horizonte a largo de las 24 horas, asomando solo la mitad de su cara.

“¿Qué tal te ha ido por ahí, Piteas?” —le preguntaría un paisano de Massalia. Chico, ¡un frío! ¡He pasado un frío! “Normal, te vas por esos klimas tan inclinados, a donde no va nadie, ni siquiera los dioses. Yo prefiero los klimas más verticales”.

Los griegos dividían las latitudes del globo terráqueo en siete bandas o klimas, o a veces solo en cinco, más que suficientes para sus desplazamientos y lucubraciones. Bastaba con medir la inclinación de los rayos solares respecto a la vertical, a medio día de cualquiera de los dos equinoccios, para saber la latitud del lugar y a qué klima corresponde.

En una latitud concreta, la inclinación de los rayos del Sol varía a lo largo del año, por lo que para saber a qué latitud geográfica estamos en cualquier otra fecha, hay que mirar las estrellas. Si alguien en el hemisferio norte ve la Polar justo encima de su cabeza es que ha llegado al polo norte, pero si la Polar está justo en el horizonte es que ha llegado al ecuador. Los del hemisferio sur lo tienen más complicado, porque no hay ninguna estrella visible a simple vista en el sitio de la esfera celeste donde pincharía la prolongación del eje terrestre.

El clima

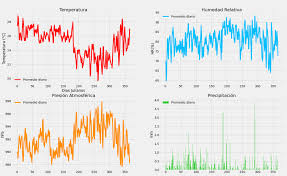

En la revolución científica que siguió al Renacimiento aparecieron muchos conceptos abstractos y uno de ellos fue el de “clima”, tomando la palabra de los antiguos griegos, pero con un contenido diferente. Era evidente que el klima determinaba una buena parte de las características de habitabilidad de un lugar, pero también lo determinaban la precipitación, la humedad, el viento, las nubes… y sus variaciones a lo largo del año, con unos patrones que tendían a repetirse de unos años a otros. Al conjunto de todo eso se le fue llamando “clima”, una abstracción mental del complejo conjunto de fenómenos atmosféricos que percibe nuestro cuerpo en un lugar a lo largo del tiempo. Una abstracción fácil de decir: “El clima de las Canarias es mucho mejor que el de París”, pero complicado de concretar y de medir.

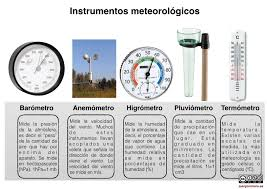

En los últimos siglos se han ido desarrollando diversos instrumentos para medir las características de lo que ocurre en la atmósfera cada día, eso que llamamos “el tiempo”, pese a que no tiene nada que ver con lo que mide el reloj. El primer instrumento fue simplemente un recipiente para medir la cantidad de lluvia caída, que se viene utilizando esporádicamente desde la antigüedad. El siguiente fue el termómetro al que han seguido otros muchos hasta llegar a los sofisticados sensores que llevan los satélites meteorológicos de hoy.

Esa progresión, en busca de una mayor precisión, sobre todo para tratar de saber el tiempo que va a hacer mañana, es también nuestra condena a la hora de intentar comparar el clima de ahora con el que hizo en el pasado. Si nos conformamos con una idea vaga, nos pueden servir los escasos, puntuales e imprecisos datos recogidos por los científicos medievales. Si queremos precisión, solo podemos comparar lo que se ha medido desde que hay satélites meteorológicos, pero no valen los datos de antes.

Esa situación nos enfrenta a un dilema: tenemos que elegir entre saber con mucha precisión las sutilezas de cómo se está comportando el clima en las últimas décadas, o resignarnos a tener una idea rudimentaria de cómo se ha venido comportando en los últimos siglos. Es imposible resolver esa incertidumbre porque las tecnologías de entonces proporcionaban mucha menos información que las actuales. También nos impide estar completamente seguros de si los cambios en el clima de hoy en un lugar son similares, o no, a los de entonces, y nos impide saber qué es exactamente lo que ha cambiado y cuánto.

Existe otro dilema similar respecto a si los cambios que se han detectado a lo largo del tiempo son locales o de escala planetaria, debido al número de estaciones de medición y su distribución por el planeta. Por ejemplo, la recogida sistemática de datos de temperaturas mensuales solo empieza en 1659, y las diarias en 1772, en el centro de Inglaterra. Por tanto, podemos saber los cambios de temperatura que han tenido lugar desde esa fecha en esa zona, pero no podemos saber si esos cambios también han sucedido en otras partes del mundo. Ahora tenemos datos de muchos lugares, pero solo desde hace muy poco tiempo, insuficiente para detectar cambios globales importantes.

Hay que tener en cuenta que los datos meteorológicos que podemos utilizar para los análisis del clima se han ido adquiriendo de forma un tanto azarosa e incontrolable. Cuando aparece un instrumento nuevo, como el termómetro, durante un tiempo es algo experimental. Cada investigador le hace nuevos retoques, tratando de mejorar la precisión y buscándole nuevas aplicaciones, hasta que poco a poco adquiere una entidad más definitiva, susceptible de ser comercializada y que ya se puede usar para comparar datos de sitios diferentes. Eso ha pasado con el teléfono móvil y con todas las tecnologías, y lo mismo pasó con el termómetro.

Inventado poco a poco a lo largo de los siglos, Galileo Galilei, Santorio Santorio y otros más hacia la mitad del siglo XVI y comienzos del XVII le dan su forma definitiva. Hacia mediados de siglo los termómetros de precisión eran instrumentos caros, solo al alcance de unos pocos. Los datos de temperatura se comentaban en los círculos de las élites sociales inglesas, además de los tradicionales comentarios sobre el tiempo. La esperanza era que midiendo mucho y con mucha precisión se podría averiguar algún día el tiempo de mañana, lo que ha tardado mucho en llegar. Aquellos ilustrados medían la temperatura en el jardín de su casa, algunos con gran constancia, anotándolo todo, en consonancia con los requisitos de las nuevas tecnologías y procedimientos que desarrollaba el creciente mundo industrial y la expansión del imperio.

En aquel entonces no existían las estaciones meteorológicas como tales. Lo que se ha hecho para obtener datos de las temperaturas desde esa época ha sido recopilar datos dispersos de documentos antiguos de lugares del mundo rural inglés que no han sido sometidos a procesos de urbanización, porque calefacciones, casas y asfalto modifican las temperaturas de un lugar. Tras una penosa recopilación y revisión de los datos disponibles, se creó con todos ellos como una estación meteorológica virtual a la que se ha denominado Inglaterra Central y que constituye la serie más larga y continua de temperaturas instrumentales que existe en el mundo.

Tener estaciones fijas de medición significa que la sociedad haya considerado que merece la pena dedicar un dinero público para la adquisición de unos datos que solo serán útiles el día de mañana si hay muchos otros con los que compararlos. Cuando comenzó el siglo XX solo había unas pocas estaciones meteorológicas en todo el mundo que hiciesen medidas sistemáticas, la mayoría en Europa. Ahora hay muchas, de calidad muy variable, pero no llegan a 30,000 en todo el mundo.

La riqueza en el mundo está mal repartida y lo mismo pasa con los sistemas de adquisición de datos meteorológicos. En África hay menos de 300 estaciones, insuficientes para un continente tan grande, lo cual deja una zona del planeta con menos información que el resto. A todo esto, en los océanos y mares, que ocupan las tres cuartas partes del planeta, son muy pocas las estaciones meteorológicas que informan del tiempo que allí hace, por lo cual la información de precisión que describe el clima del planeta es desigual y bastante precaria. Afortunadamente, los satélites meteorológicos permiten ahora hacerse una idea detallada de lo que pasa, de hora en hora, en todo el planeta, pero las mediciones son diferentes de las que se obtienen en los observatorios meteorológicos y no son totalmente comparables.

La carencia de datos de medición instrumental en gran parte del planeta durante los últimos siglos y la carencia absoluta de mediaciones antes del siglo XVI, se va compensando poco a poco recurriendo a lo que se llaman datos “proxi”. Son datos indirectos que se obtienen por distintos procedimientos y de pocos lugares porque son caros y difícil de obtener. Se obtienen, por ejemplo, estudiando los granos de polen que quedan en los suelos de épocas pasadas y que dan una idea del tipo de vegetación que había en ese lugar y por tanto dan una idea del clima.

Se utiliza también la medición de los diferentes grosores de los anillos de crecimiento anual de los árboles, que varían según les haya ido el clima del año y que se puede aplicar en vigas o muebles de madera de edad conocida, reconstruyendo historias climáticas de una zona o región. Mucha mayor sofisticación requiere el análisis de gases atmosféricos atrapados anualmente en los hielos glaciares y conservados durante cientos de miles de años, lo que nos permite tener una idea del clima a escala geológica, aunque siempre queda la incertidumbre de hasta qué punto esos datos son comparables con los datos de hoy. Pero cada pocos años aparecen nuevos procedimientos muy ingeniosos y que permiten afinar y ampliar el rango temporal a base de cruzar informaciones proxi.

Esas reconstrucciones climáticas permiten hacerse una idea de cómo varían los climas pero no se les puede pedir ni mucha precisión en cuanto a la exactitud de las medidas, ni en cuanto a lo representativos que son de un lugar, y menos aún son generalizables a escala de toda la Tierra. Las filigranas científicas que hay que realizar y la complejidad de los procesos que intervienen en el clima, hacen que con gran frecuencia estemos mezclando churras con merinas y no se puede esperar mucha exactitud, algo que la opinión pública, y algunos científicos, no suelen tener en cuenta.

Por poner una analogía de lo que sucede, imaginemos que un gobierno quiere medir la distancia entre una esquina de un edificio que tiene en Lisboa y una esquina de otro edificio que tiene en Vladivostok. No existe ninguna cinta métrica que alcance para medir una distancia tan grande y tampoco se podría medir siempre con gran precisión: ni las circunstancias ni la gente que interviniese en la medición tendrían los mismos medios ni las mismas habilidades. Así que probablemente nos encontraríamos con que los técnicos de algunos tramos de la medición serían personas muy puntillosas, armadas de metros de bolsillo graduados en milímetros, en otros emplearían cuerdas con marcas de metro en metro y en zonas con dificultades de acceso los medidores consultarían con un experto: “¿Cómo cuanto habrá desde aquí hasta aquella montaña?” —Pues yo diría que como 15 o 20 kilómetros. Luego alguien sumaría todas las distancias poniendo todas en milímetros, para agradar a su jefe.

Imaginemos que la suma total diese 11328714951 milímetros y el gobernante de turno se quedaría encantado de la capacidad y la precisión con la que sus técnicos han realizado la medición. Luego a uno de la oposición se le ocurre mirar qué dice Google maps: la distancia es de 13.611 kilómetros y el gobernante dice: “Ya, pero es que Google maps no tiene capacidad de medir en milímetros, como tienen mis técnicos”. Un poco molesto por la impertinencia del de la oposición y temiendo quedar mal ante la opinión pública, encargaría a su premio Nobel, confidencialmente, que se informara y revisara el asunto. El resultado del informe podría decir: “Para los medios de que han dispuesto sus técnicos no lo han hecho mal. Lo que ocurre es que la precisión de las medidas es la que tenga la de peor calidad, en este caso la del que estimó a ojo la distancia en kilómetros. Teniendo eso en cuenta, y empleando el sentido común, probablemente la cifra real de la distancia que se ha querido medir estaría entre 10.000 y 20.000 km”.

Pues algo así ocurre si mezclamos datos meteorológicos de mucha calidad con otros peores y con datos proxi. Pero eso es con lo que hay que apañarse y en todo caso es mucho mejor que nada, si estamos intentando comparar el clima de hoy con el que hubo hace cuatro mil años en una zona del planeta. Claro que eso no es aceptable para el que mide todo con gran precisión y pretenderá imponer que sus cálculos dicen que la temperatura del planeta en el año 2100 será de tantos grados.

Entre humanos anda el juego

A estas dificultades técnicas, por ahora irresolubles, para saber de forma precisa qué está cambiando en el clima de hoy en relación con otras épocas del pasado, se suma el hecho de que los humanos, como los demás mamíferos, somos seres emocionales. Si la parte técnica no nos permite ver objetivamente el complejo funcionamiento del clima, la parte emocional nos lo impide completamente.

En gran parte de la población mundial actual existe un incómodo rescoldo como de culpabilidad, de pecado contra la naturaleza, que nos impide ver las cosas con claridad. Es evidente que, junto a un desarrollo tecnológico admirable y muy beneficioso, hemos destrozado una buena parte de la relación ancestral que, más o menos, veníamos manteniendo con el resto de la naturaleza. Sin embargo, en vez de reconocer que tenemos que modificar, en lo que haga falta, nuestros procedimientos y aspiraciones, nos damos golpes de pecho proclamando lo malos que somos, y proclamamos que tenemos que cuidar y conservar la naturaleza. Incluso, los más concienciados, hablan ahora de restaurar la naturaleza. Socialmente estamos dispuestos a decir y hacer lo que sea… siempre que no implique tener que cambiar lo más mínimo nuestra forma de vivir.

Existe una gran confusión en las sociedades urbanas de los países desarrollados entre naturaleza, como contraposición de lo humano, y la biosfera. Nosotros somos biosfera, somos mamíferos, estamos hechos con las mismas piezas que ellos y funcionamos como ellos, con un cerebro que tiene algunas piezas más desarrolladas. Como ellos, somos un edificio para albergar bacterias y otros muchos seres pequeños, siendo nuestro cerebro una especie de supercomputadora a su servicio. A través de esas comunidades estamos ligados, directa e indirectamente, a grandes sectores de la biosfera.

Existe un reconocimiento implícito de que el tema del clima y el ambiente se nos han ido de las manos y que lo mejor que podemos hacer es pensar en largarnos a otro planeta. Consecuentemente, estamos dando pasos en esa dirección. Ese planteamiento es pueril e irracional y dice muy poco de la salud mental de una parte de la población. Hay una dificultad básica, que esas mentes no quieren considerar y es que no podemos ir a ningún otro planeta sin llevarnos con nosotros la mayor parte de la biosfera, para que nos dé el aire, el agua, el alimento que necesitamos y la estabilidad emocional. Es decir, estamos soñando con un viaje a ninguna parte.

Por otra parte, ¿a dónde pensamos ir? Marte parece estar a la vuelta de la esquina, pero allí hay que llevar de todo, incluso el aire y el agua. Evidentemente solo se podrán enviar pequeños equipos de investigadores y exploradores, mucho más pequeños que los que van a la Antártida, dispuestos a permanecer la mayor parte del tiempo encerrados en refugios, dispuestos a perder en cualquier momento la vida y con unos costes de operación astronómicos para los que nos quedamos aquí.

Sin embargo, todos los días aparece alguna noticia de que hay un planeta aquí o allá, fuera del sistema solar, que da la impresión de que podría parecerse al nuestro y que quizá, quizá, podría soportar vida. Muy interesante, pero ¿a qué distancia está? “Están cerca, sólo a unos miles de años luz, por ejemplo a 4,2 si estamos hablando de Próxima Centauri b, el más cercano a nosotros”. Ya, pero con la velocidad actual de nuestras naves espaciales tardaríamos 75.000 años en llegar hasta allí… “Pero yo he visto en Star Wars (la película de la Guerra de las Galaxias), que pronto viajaremos a la velocidad de la luz”. Ya, en eso estamos ahorita.

¿Por qué nos fascinamos —o al menos algunos se fascinan, con el descubrimiento de un nuevo planeta habitable, cuando por ahora es, y previsiblemente será por mucho, mucho tiempo, una fantasía inalcanzable? ¿No sería —digo yo, más útil poner nuestra atención en asuntos de los que dependemos para sobrevivir, como quizá sea el del clima, o la estabilidad de la biosfera?

La biosfera haciendo equilibrios para llegar a fin de mes

A todo esto, la biosfera está sometida permanentemente a grandes eventos, tanto internos como externos al planeta, y está siempre en continua transformación y adaptación, sacrificando lo que haga falta sacrificar. Los que hablan de “armonía y equilibrio de la naturaleza” no saben muy bien de lo que están hablando. La biosfera mantiene el planeta habitable como puede, en un espacio interplanetario inhóspito y dinámico, gracias a la colaboración de (casi) todas las especies. Lo del “casi” es porque la nuestra se ha desentendido recientemente de ese esfuerzo colectivo que hay que hacer para mantener la dinámica biosférica dentro de unos parámetros que favorecen la viabilidad de la mayoría de las especies, incluida la nuestra.

El clima está constantemente variando, con mayor o menor rapidez, debido a la interacción entre complejos mecanismos astronómicos, planetarios y biosféricos. Ahora, a esa complejidad, se añade la que aporta la cultura actual, con sus enormes descuidos y gran irresponsabilidad colectiva, acentuada por la gran cantidad de humanos que estamos ahora aquí.

Nuestra cultura, confiada y deslumbrada por el éxito del gran desarrollo tecnológico actual, pretende hacernos creer que tenemos una capacidad similar a la tecnológica para lidiar con la biosfera y con lo que se nos venga encima del espacio exterior y del interior terrestre. Es lo mismo que ocurre al que, siendo capaz de levantar 2 kilos, cree que también será capaz de levantar 200. Nos falta humildad, usar el sentido común —que para eso está, para prever las consecuencias antes de actuar. Necesitamos reflexionar un mínimo para no precipitarnos, pero también constancia para no parar de intentar averiguar cómo y por qué funciona la biosfera, la que nos ha instalado aquí. Todos tenemos mucho que aprender, independientemente de si somos o no científicos, bomberos, campesinos o barrenderos, porque las circunstancias ambientales, además de las político-social-económicas, nos están acosando a todos los humanos.

El asunto del clima es urgente, al menos en el sentido de que tenemos que aprender a adaptarnos a su ritmo de cambio, que en este momento es muy rápido. En la práctica, sabemos mucho menos sobre el clima y sus cambios de lo que pretendemos. Tan poco, tan poco que, por ahora, no tenemos capacidad ni para adaptarnos al ritmo de cambio, ni mucho menos, para intentar detenerlo. Eso independientemente de la discusión de si el cambio climático es debido a causas naturales, o en qué medida nosotros hayamos podido provocarlo o contribuido a él.

En los siguientes artículos iré esbozando algunas de las dificultados con las que nos topamos para entender la situación, con la remota esperanza de que nos animemos a intentar aprender a caminar antes de intentar salir corriendo. Vivimos en una época de gran confusión, también en lo del cambio climático. Creo que todos necesitamos usar más el sentido común, y ello nos permitiría comprender un poco más la situación en la que nos encontramos respecto al asunto clima y nos facilitaría tomar mejores decisiones individuales, dado que las colectivas son excesivamente complicadas y tienen miles de trabazones que impiden que sean siempre sensatas.

Dado que el asunto clima no es una historia que tenga un principio y un final, sino que estamos inmersos en él y carecemos de la perspectiva suficiente para comprenderlo en su complejidad, en los siguientes artículos iré picoteando sobre distintos aspectos, unos más complejos e inciertos que otros, sin seguir una estructuración estricta. La razón es que es mucho lo que desconocemos del funcionamiento del clima, excepto que está cambiando con gran rapidez, según testimonian los muchos datos disponibles.

Para mí, el asunto del clima supone explorar territorios mal conocidos, movido por una gran curiosidad y con muchas ganas de aprender. Pese a que vengo transitando por esos derroteros desde hace más de tres o cuatro décadas, son tantos los aspectos poco explorados que hay hueco de sobra para todo aquel que tenga espíritu de exploración. La etapa de exploración geográfica del planeta terminó hace muchos años, pero quedan amplios espacios por explorar en casi todos los sectores del conocimiento. Si tienes espíritu de exploración y de aventura, este es tu momento histórico.

Ambiente: Situación y retos es un espacio de El Nacional coordinado por Pablo Kaplún Hirsz www.movimientoser@gmail.com, email: movmientodeseraser@gmail.com