Cambio climático, pandemia, comunidades sostenibles y las prioridades de Venezuela

Alfredo Cilento-Sarli

Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC-UCV).

Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.

Resumen

La pandemia COVID-19 ha producido millones de muertos y decenas de millones de contagiados en el mundo, con el consecuente colapso de los sistemas de salud y de la actividad pública en general. En todo caso, el mundo pospandemia ha cambiado y sigue cambiando. A la vista de los cambios originados por la pandemia y los más estructurales y calamitosos generados por los efectos del cambio climático, los nuevos asentamientos deberán ser planificados, diseñados y construidos bajo criterios de sostenibilidad, regeneración y resiliencia, aceptando las restricciones impuestas por la presencia del coronavirus, que vino para quedarse, como el dengue, el VIH, la hepatitis… Aquí se examinan los efectos sobre las comunidades de la crisis climática-pandemia, se plantean los principios fundamentales que hemos considerado para el logro de infraestructura, equipamiento y comunidades sostenibles y regenerativas, en función del Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU “Ciudades y comunidades sostenibles” formuladas antes de la llegada de la COVID-19; y se plantean las que consideramos prioridades para Venezuela.

Palabras clave: Cambio climático, pandemia Covid-19, comunidades sostenibles y regenerativas, infraestructura, equipamiento, edificaciones, construcción pospandemia, Venezuela prioridades.

Climate change, pandemic and sustainable communities

Abstract

The COVID-19 pandemic has produced millions of deaths and tens of millions of infected in the world, with the consequent collapse of health systems and public activity in general. If anything, the post-pandemic world has changed and continues to change. In view of the changes caused by the pandemic and the more structural and calamitous generated by the effects of climate change, new settlements must be planned, designed and built under criteria of sustainability, regeneration and resilience, accepting the restrictions imposed by the presence of the coronavirus, which is here to stay, such as dengue, HIV, hepatitis… This paper examines the effects on communities of the climate-pandemic crisis, sets out the fundamental principles we have considered for the achievement of sustainable and regenerative infrastructure, equipment and communities based on Goal 11 of the UN Sustainable Development Goals (SDGs) «Sustainable cities and communities» formulated before the arrival of COVID-19; and what we consider priorities for Venezuela are raised.

Keywords: Climate change, Covid-19 pandemic, sustainable and regenerative communities, infrastructure, equipment, buildings, post-pandemic construction, Venezuela priorities.

Introducción

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP, por sus siglas en inglés) es el órgano que reúne a los países firmantes de la convención celebrada por la ONU en Río de Janeiro en 1992, llamada la Cumbre de la Tierra. Durante estas conferencias del clima se han negociado varias ampliaciones del tratado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para establecer límites jurídicamente vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero para los distintos países, y para definir un mecanismo de aplicación para evaluar el cumplimiento. Entre ellas el Protocolo de Kioto de 1997, que definió los límites de emisiones para las naciones desarrolladas que debían alcanzarse para 2012; y el Acuerdo de París, adoptado en 2015 (COP21), en el que todos los países del mundo acordaron intensificar los esfuerzos para intentar limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles de la era preindustrial, e impulsar la financiación de la acción sobre el cambio climático. Sin embargo, ese objetivo no se ha alcanzado en los hechos. El secretario general de la ONU, António Guterres, sigue calificando la situación de catastrófica: «Seguimos en la senda de un aumento catastrófico de la temperatura, muy por encima de los dos grados centígrados, por lo que los compromisos de cero neto requieren una rápida reducción sostenida de las emisiones en esta década”.

El acuerdo en la COP26, celebrada en noviembre de 2021, hace por primera vez una mención al papel de los combustibles fósiles en la crisis climática. Pide que se reduzcan progresivamente las subvenciones al carbón y a los combustibles fósiles ineficientes. Reconoce al carbón como culpable de la crisis climática, pero solo se compromete a su “disminución gradual”, sin garantizar el objetivo de limitar el calentamiento global 1,5 º C. El acuerdo propone que los Estados miembros presenten a finales de 2022 nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, tres años antes de lo previsto, pero «teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales» lo que ralentiza los compromisos.

“Tras la COP26 es más evidente que nunca que las promesas desde arriba no bastan y que, más bien, se necesita una transformación estructural e institucional desde las bases mismas. Nuestra única esperanza de mantener el calentamiento global dentro de límites “seguros” es acelerar una transición verde con una masiva inversión pública coordinada que apunte a saltos de innovación y a un cambio de paradigma económico.” (Mazzucato, M. 2021)

El 01-08-2021 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU en un documento concluyente sobre la crisis climática planetaria, calificado por el secretario general de la ONU como «un código rojo para la humanidad», había señalado que el calentamiento global está ocurriendo más rápido de lo que los científicos pensaban anteriormente. Evitar el incremento de 1,5 grados de calentamiento es casi imposible; sin embargo, se puede mantener ese umbral crítico y evitar el empeoramiento de los impactos desastrosos de 2 grados de incremento si se actúa de inmediato. (IPCC, 2021)

Lo cierto es que nos adentramos en una nueva era geológica: el Antropoceno (Acosta, 2019, 2020), una época “…definida por el enorme impacto del hombre sobre el planeta. La marca en el registro geológico perdurará mucho después de que nuestras ciudades se hayan derrumbado” (National Geografic. 2020). Es decir, que la Tierra está cambiando aceleradamente por efectos de la actividad humana; y ya quedó claro que el fenómeno de cambio climático no se debe a procesos naturales y que las medidas para frenar el coronavirus no resolverán el calentamiento global. Como lo señaló Michael Jacobs (1996), en términos del medio ambiente todo lo que la actividad económica humana hace es convertir recursos en residuos. El modelo sostenible alterno se basa en la transformación de residuos en recursos, de ello los planteamientos acerca del estudio del ciclo de vida de materiales y productos y sobre el concepto de economía circular (Cilento, 2005, 2019). En todo caso la pandemia nos ha mostrado la necesidad de modificar sustancialmente nuestro estilo de vida consumista por excelencia por uno más modesto, menos derrochador de recursos y más respetuoso de la naturaleza, que nos ayude a construir la sostenibilidad y resiliencia de nuestros asentamientos. Como lo ha señalado Carlota Pérez reiteradamente, es necesario “redefinir la buena vida” (Pérez 2020).

Efectos sobre las comunidades de la crisis climática-pandemia

Refiriéndose a los efectos de la Covid-19, Michael Spence, premio Nobel de Economía 2001, señaló: “Los sectores que tuvieron que cerrar porque no podían funcionar sin una proximidad humana insegura ahora (o pronto) reabrirán. Las empresas que sobrevivieron a los cierres por la pandemia (muchas, gracias al apoyo de programas fiscales) experimentarán una rápida expansión, generada por una demanda contenida. Las tasas de crecimiento subirán durante un período limitado antes de regresar a niveles normales (…) Los sectores con el mayor potencial de crecimiento son: la aplicación de tecnologías digitales en toda la economía, la ciencia biomédica (y sus aplicaciones en atención médica y otras áreas) y las tecnologías que se ocupan de los diferentes desafíos para la sostenibilidad, especialmente aquellos asociados con el cambio climático. Estas áreas se superponen, porque están definidas más por la ciencia y la tecnología que por la producción, son fuentes clave de resiliencia para las empresas y para la sociedad en general; y esa percepción se ha visto reforzada por la pandemia y la creciente consciencia sobre los efectos del cambio climático”. La transición a fuentes de energía renovables, la limitación del desarrollo en lugares vulnerables y la adopción de estándares de construcción más resilientes pueden ayudar a evitar los peores impactos ambientales, mientras nos adaptamos a un clima en evolución. La expansión de la conectividad de banda ancha, la creación de nuevas asociaciones sectoriales, la expansión de los programas de aprendizaje basados en el trabajo y un liderazgo más visible para los trabajadores desfavorecidos e insuficientemente representados, pueden garantizar que las industrias de infraestructura sirvan como una fuente creciente de prosperidad económica. Los estados y localidades con una base fiscal más estable pueden impulsar la inversión neta en infraestructura y experimentar con nuevos datos, diseños y proyectos. El mundo pospandemia ha cambiado y sigue cambiando (Spence, 2021).

Las consecuencias de la combinación de crisis climática y COVID-19 ya se venían asomando, antes de que se declarara la pandemia, como consecuencia del calentamiento global y de algunas acciones emprendidas para su mitigación. Los siguientes son los principales impactos de tales efectos (The Economist, 2021; Cilento y Troccoli, 2020).

1. Impacto sobre las densidades de los centros urbanos. Provocados por desplazamientos hacia la periferia y ciudades intermedias, incluyendo granjas y playas, facilitados por el teletrabajo. La vida pública ha mermado por las restricciones a la libre circulación, cuarentenas y confinamientos, que mantienen a buena parte de la población trabajando desde casa. Como efectos del aislamiento para evitar el contagio, ha habido una reducción sustancial de las actividades en restaurantes y bares, cafeterías y otros locales de contacto social como ferias, museos, cines y espectáculos de toda índole. Ello ha producido una merma en la circulación de vehículos automotores en vías principales, autopistas y carreteras. Lo que también ha incidido en una reducción de las emisiones de CO. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha alertado que las emisiones de carbono están en camino de aumentar en 1.500 millones de toneladas en 2021, revirtiendo la mayor parte del declive del año 2020 originado por la pandemia. «Estimamos que la implementación plena y oportuna de las medidas de recuperación económica anunciadas hasta la fecha, resultarían en que las emisiones de CO2 escalen a niveles récord en 2023, y continuarían aumentando después».

2. Trabajo remoto para siempre. Mayor es el número de personas que están trabajando desde sus viviendas y otros locales cercanos: coworking, home working o teletrabajo, en empresas tecnológicas y comerciales; las grandes empresas han enviado a parte de su personal a trabajar desde su casa. El teletrabajo dejó de ser una fórmula incipiente para convertirse en una opción de uso extendido. Se han desarrollado políticas de flexibilización laboral en relación a la exigencia de presencia física y cumplimiento de horario. Todo en un difícil contexto donde persistirán restricciones a la movilidad y toda la familia permanece más tiempo en casa.

El mercado laboral ahora es global: no habrá diferencia entre contratar personal local o de otras ciudades del país o internacionalmente por la irrupción del trabajo a distancia. Las empresas y oficinas de contratación de personal deberán reorganizarse para atraer, realizar la inducción (onboarding) y retener talento internacional. Las oficinas, gracias al rediseño de sus servicios (service design), serán espacios amables de reunión y de conexión trascendente. En el caso de Venezuela esto es muy importante en lo que respecta a la posibilidad de incorporación a distancia de la diáspora especializada en los programas de recuperación de la producción, y del sistema educativo y de ciencia y tecnología.

3. Hogares-Oficina. La vivienda se está volviendo más tecnológica y adaptada al trabajo y estudio en casa. Poder trabajar desde cualquier lugar será prioridad para los trabajadores. Esto incentivará la mudanza a la periferia, pequeñas ciudades, granjas y playas, donde las viviendas pueden ser de mayor área y los costos menores. Pero esto implica disponer de conectividad permanente a bajo costo. Internet 4G se vuelve imprescindible. Esto es una contribución positiva al reforzamiento de las ciudades intermedias, como veremos más adelante.

4. 2021, el año de la digitalización. Las alternativas digitales llegaron para quedarse. Cómo potenciar el trabajo digital en redes (networking) será prioritario. Las nuevas tecnologías se han hecho vitales y las nuevas empresas tecnológicas pueden desbancar a las tradicionales que no se transformen digitalmente. Se espera una Irrupción masiva de la inteligencia artificial (IA). La fuerza laboral básica se reduce dramáticamente, tomando la IA las operaciones simples. Está claro que en los trabajos manuales o que requieren presencialidad, como por ejemplo atención al público, poco ha cambiado salvo unas medidas de seguridad e higiene más estrictas. Pero, sobre todo en el sector terciario, el de servicios, sí que ha ocurrido un gigantesco cambio de modelos de trabajo y de experiencia laboral para el trabajador.

La quinta generación de estándares de tecnología móvil 5G, viene con una velocidad mucho mayor debido a la mayor frecuencia de las ondas de radio Dada el creciente volumen de transferencia de datos, 5G se convierte en una solución cuya generalización afectará profundamente a varias industrias en relación con la cantidad y calidad de los datos transmitidos. Podría cambiar las limitaciones con respecto a las conexiones de tecnologías autónomas, drones y vehículos a Internet, e impulsar innovaciones en Internet de las cosas (IoT) y realidad virtual.

5. Crecimiento del comercio electrónico (E-commerce). Gran oportunidad para el rediseño de los servicios de las empresas y la transformación de la operación de agencias, sucursales y almacenes (branch transformation). El E-commerce seguirá creciendo, y cerrará hasta un 50% de tiendas físicas; las que sobrevivan deberán adaptarse a la modalidad de venta a distancia. Locales en centros comerciales transformándose en almacenes de productos para su venta por internet y se generaliza la venta por catálogos virtuales y diversas formas de despacho y envío (Courier, delivery…)

7. Crece el comercio local. Las cadenas tradicionales de suministro a escalas mundial, regional y local se han visto afectadas adversamente. El comercio a escala vecinal y los mercados itinerantes a cielo abierto han reforzado su papel de comercio local. Comida, experiencias, formas de interactuar y consumir productos locales naturales: ser más sano es el “nuevo lujo”.

8. Off y online: la educación nunca regresará igual. El aula de pupitres murió. El diseño de nuevas experiencias de aprendizaje (learning experience design) se volverá fundamental para colegios, universidades, diplomados, postgrados y la educación continua. Es el momento de rediseñar las carreras universitarias y de actualizar el sistema educativo en todos sus niveles. El título universitario ahora no se basta por sí solo, se exigen más habilidades y destrezas: iniciativa, trabajo en equipo y en redes, liderazgo, manejo de idiomas y software, gerencia de proyectos, creatividad…

9. Avances en la telemedicina. El sistema médico migró a lo digital para siempre con tecnología a distancia. Los diagnósticos periódicos básicos serán realizados por dispositivos electrónicos personales y servicios de atención primaria a domicilio. La medicina ya incorpora IoT como relojes inteligentes (smartwatch) y otros dispositivos (wearables) para monitorizar las constantes vitales y biométricas de las personas. El boom comercial de estos dispositivos impulsará a las empresas del sector a continuar investigando para lanzar al mercado productos cada vez más innovadores.

10. El sector terciario es severamente afectado. En particular el turismo nacional e internacional, ha sido duramente golpeado. Como consecuencia ha habido una merma sustancial de actividades y comercio en las ciudades de interés turístico. Menos del 50 % en viajes de negocios, conferencias, exposiciones ferias… Hoteles y vuelos parcialmente vacíos. Los viajes y el comercio minorista asociado, son especialmente vulnerables a la pandemia. Pero, el turismo de entretenimiento volverá fortalecido, las personas apreciarán más que nunca las experiencias reales, siempre apoyadas con asistencia y gestión digital de su experiencia. Las agencias de viaje tradicionales están en vías de desaparecer: el efecto de selección y reservas por Internet…

11. Oficinas, hoteles y centros comerciales desocupados. Adiós a las grandes oficinas, que cerrarán o se reconvertirán a un formato más eficiente. Los grandes edificios corporativos generarán espacios vacíos ofreciendo nuevas oportunidades de uso. Aparece reforzado el coworking al verse las grandes oficinas obligadas a rentar y compartir parte de sus espacios e instalaciones. Igual sucede con los grandes centros comerciales que están en vías de extinción o de transformarse en almacenes de empresas que distribuyen vía courier o delivery. Incluso se ha planteado la conversión de oficinas, hoteles y centros comerciales a viviendas, bibliotecas, centros culturales y granjas de alta tecnología, entre otros usos.

12. Viajes de negocio en el olvido. Como efecto de la reducción de viajes de trabajo, turismo, comerciales y para asistencia a eventos, ferias y exposiciones internacionales, la pandemia ha tenido también un impacto significativo en la industria de la aviación, debido a la reducción de la demanda de vuelos. Lo anterior ha ocasionado que aviones vuelen semivacíos entre aeropuertos, se hayan cancelado vuelos, cerrado aeropuertos y que muchos aviones se encuentren en tierra. Desde luego, los viajes aéreos han jugado un papel directo en la forma en que la COVID-19 se propagado alrededor del mundo. Según algunos comentaristas, la crisis resultante es la peor jamás habida en la historia de la aviación. Pero, el transporte de bienes y carga ha activado parcialmente a las aerolíneas que han aprovechado la situación de crisis y la necesidad de reorganizar las cadenas de suministro alrededor del mundo.

13. También la actividad portuaria. Pero, no solo los aeropuertos han sido afectados en su funcionamiento. La vasta red de puertos, buques portacontenedores y empresas de transporte carretero que mueve mercancías en todo el mundo está en crisis, disparando el costo de los fletes. Más de 18 meses después de declarada la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro globales ha empeorado, lo que genera escasez de productos de consumo y hace que sea más costoso para las empresas enviar bienes a donde se necesitan.

14. Economía Circular. El reciclaje vuelve con fuerza dentro del marco de la economía circular que implica definir y alinear todas las acciones con un propósito fundamental: reducir el uso de recursos naturales no renovables, reducir, reutilizar y reciclar desperdicios y residuos, todo enfocado a un beneficio mayor de carácter global. Deconstruir en lugar de demoler; reconstruir, transformar y reusar (Cilento, 2013). Figura 1.

Figura 1. Economía circular. F/ Google Imágenes

A la luz de los efectos mencionados y otros colaterales, será necesaria una nueva visión del desarrollo urbano y territorial, así como del comportamiento de los ciudadanos y su relación y con el medio construido y el medio natural en las ciudades Al mismo tiempo, dado su destacado papel como centros de trabajo, innovación y creatividad, que generan empleos de calidad, las ciudades pueden proporcionar respuestas para combatir el calentamiento global, como explica la responsable de ONU-Hábitat: “Las ciudades de todo el mundo constituyen la principal causa del cambio climático, pero también pueden formar parte de la solución para lograr la reducción de los nocivos gases de efecto invernadero que provocan el aumento de la temperatura global” (Mohd Sharif, 2019)

¿Qué podemos hacer frente al cambio climático y la pandemia?

Las metas para el año 2030 del Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: “Ciudades y comunidades sostenibles”, formuladas antes de la llegada de la COVID-19, son las siguientes:

- Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

- Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

- Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

- Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

- Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

- Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

- Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes. integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

Todo en función del hecho de que 4,5 mil millones de personas, el 55% de la población mundial, vive en ciudades, esperándose que para 2050 la población urbana llegue a los 6,5 mil millones. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del consumo de energía y al menos el 70% de las emisiones de carbono. Debido al rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo como resultado de la creciente población y del incremento en la migración, los barrios autoproducidos se están convirtiendo en una característica muy significativa de la vida urbana. Se estima que 828 millones de personas viven en barrios pobres urbanos, y el número va en aumento.

Los siguientes planteamientos, vinculados al Objetivo 11, han venido siendo formulados por el autor desde el año 2014, revisados anualmente con fines docentes, en el Postgrado de Desarrollo Tecnológico de la Construcción que dicta el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, IDEC-UCV.

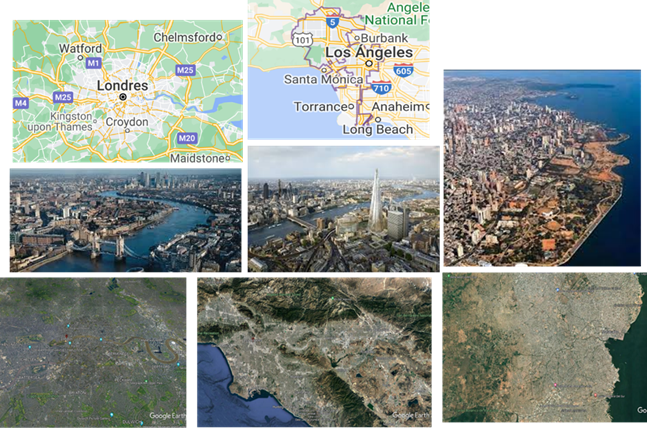

- Nuevos desarrollos. Los nuevos desarrollos y el uso del suelo deberán estar necesariamente integrados a la red vial y de transporte y sus planes de expansión. No se deberá admitir desarrollos aislados o desconectados de la red vial y de transporte principal (Figura 2). Estas redes incluirán las rutas de ciclovías y bulevares peatonales, y calles y avenidas con aceras más amplias y arborizadas, especialmente en las zonas comerciales, que enlazarán la red de espacios públicos de la ciudad. Es factible establecer mecanismos de transferencia de derechos de desarrollo inmobiliario lo que permite tanto financiar obras de infraestructura como el incremento en el valor del suelo, que es a su vez gravable. El objetivo es lograr ciudades compactas evitando la dispersión y el entropismo urbanos (Figuras 3 y 4).

Figura 2. Curitiba: red vial, uso del suelo y red de transporte.

Figura 3. Ciudades compactas. Curitiba, Brasil; Barcelona, España; Copenhague, Dinamarca. (distinta escala).

Figura 4. Ciudades dispersas. Londres; Los Ángeles, USA; Maracaibo,Ven.

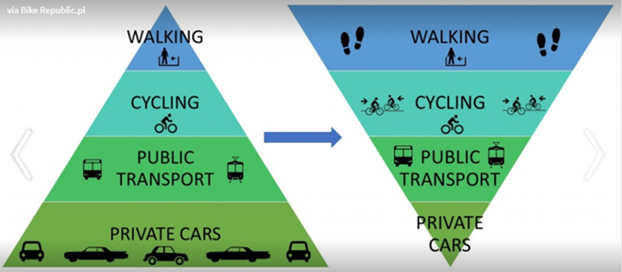

- Calles compartidas. En los vecindarios la prioridad en las calles y espacios vecinales será para los ancianos, madres, niños, peatones, bicicletas y vegetación. Aceras más anchas por traslado de actividades al exterior y arborización: la calle como ecosistema, todo esto implica la adopción del modelo de calles compartidas: la woonerf de los Países Bajos (Figura 5)

Figura 5. Calles compartidas: Woonerf, Países Bajos; Supermanzanas, Barcelona, España.

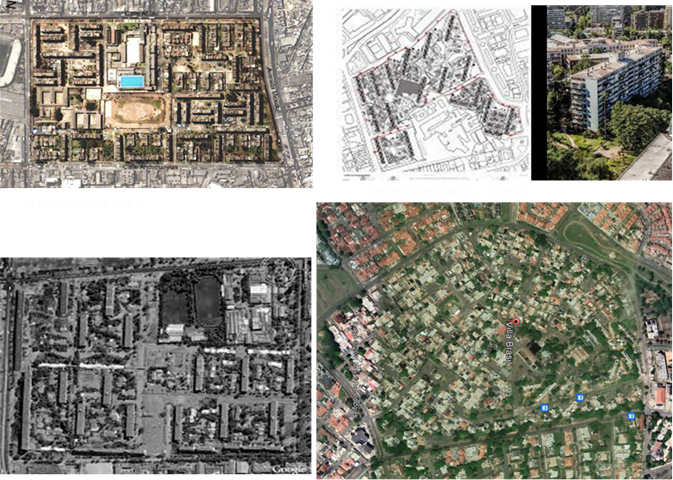

- Alta densidad y baja altura. Los nuevos desarrollos serán conjuntos de baja altura con densidades medias y altas sin ascensores, no solo por los costos iniciales y de reparación y mantenimiento; sino por los efectos residuales del distanciamiento social impuesto por la pandemia, que puede transformarse en una forma de conducta social. (Figura 6)

Figura 6. Urbanismo de alta densidad y baja altura.

- Ciudad 15 minutos-500 metros. La crisis de salud ha suscitado discusiones sobre el modelo de urbanización de nuestras ciudades, un modelo de aglomeraciones dispersas que prioriza la movilidad a través de vehículos a motor. Este modelo, en el que el comercio y los servicios se concentran en el centro de la ciudad, mientras que en la periferia se ubican áreas estrictamente residenciales y condominios cerrados, terminó acelerando la propagación del virus, ya que personas de todos los puntos de la ciudad necesitan movilizarse diariamente al mismo lugar, donde trabajan, estudian, van al médico, etc. La razón es que las líneas de transporte público, el comercio, los equipamientos públicos e incluso los edificios de oficinas no sobreviven en zonas de baja densidad porque necesitan un gran volumen de usuarios para ser económicamente viables, por lo que tienden a establecerse en centros consolidados. En contraste con este modelo, investigadores y académicos han considerado las posibles alternativas para la ciudad pospandémica, y la manera de aprovechar esta situación para consolidar espacios más accesibles, resilientes y respetuosos con la naturaleza, bajo la idea de ciudades “policéntricas” o “ciudades de 15 minutos” (Ghisleni, 2021).

El modelo de la “ciudad 500 metros” garantiza que los ciudadanos puedan acceder a los servicios urbanos básicos a una distancia peatonal máxima de 500 m: guardería y preescolar, comercio local, transporte público, ambulatorio, policía urbana… Se trata de una idea similar al de la llamada “ciudad 15 minutos” y al de Unidad Vecinal. (Figura 7)

Figura 7. Cambio en el modo de transporte.

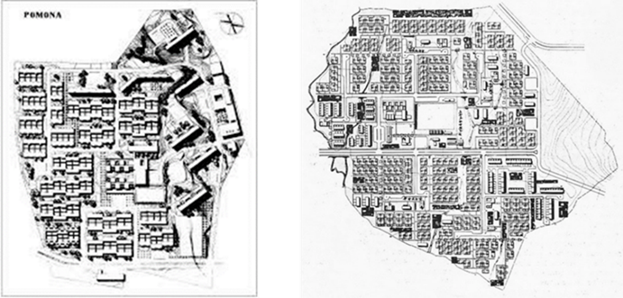

Unidades Vecinales o Vecindarios. Actualizar el concepto de Unidad Vecinal (UV) para garantizar progresivamente que todos los servicios básicos: guarderías y preescolar, ambulatorios o centros de atención primaria de salud, comercio local, paradas de transporte público, seguridad… se encuentren a una distancia máxima de 500 metros (o 15 minutos) de los hogares. El concepto de UV se ajustaba a los planteamientos del V Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) y del arquitecto catalán Josep Lluis Sert (1902-1983), fue adoptado por el Banco Obrero (BO)[1] con 500 a 1000 viviendas estructuradas alrededor de un centro vecinal y una escuela primaria (básica), conformada por “unidades cooperativas” de 80 a 100 viviendas, con un preescolar (kínder), un parque infantil y una edificación para el comercio local. El nuevo modelo de urbanización, con las tipologías de vivienda que lo acompañaban, se nutrió de la experiencia alemana de barrios obreros (Siedlungen) de la década de 1920; de hecho, la propia creación del BO guarda relación con las propuestas de la socialdemocracia europea de esos años. (Figuras 8 y 9)

Figura 8. UV. Pomona y UV. Urdaneta, Maracaibo

Figura 9: UV Morones, Lima; UV Providencia, Chile; UV Portales, Santiago;

UV No 1-Villa Brasil, Puerto Ordaz, Ven.

- Movilidad urbana sostenible. Incorporar criterios de sostenibilidad para mejorar los requerimientos de movilidad y accesibilidad, que permitan a los ciudadanos el disfrute pleno de la ciudad, con desplazamientos cortos y seguros, que economicen tiempo y energía, garantizando la protección del medio ambiente y la cohesión social. De la prioridad al automóvil a la prioridad del peatón: de largas a cortas distancias. Estructuración de una red de movilidad urbana multimodal. Sistemas de transporte público eficientes y seguros (BRT, autovía, tranvía…), incluso sistemas de vehículo compartido (carsharing); y máximas facilidades a peatones y ciclistas. Integración de la red vial y el sistema de bulevares y parques (Figura 10). Prácticas expresas de seguridad vial.

Figura 10. Movilidad urbana sostenible

Rediseño verde de avenidas y autopistas urbanas. Véanse los casos de la transformación de la autopista Scajacuada en Buffalo, USA y en Seúl la demolición de la autopista elevada de Cheonggyecheon, que permitió el saneamiento del río en sus 5,8 kilómetros de recorrido urbano y un parque lineal de más de 400 ha; y en las márgenes de rio Sena en París la transformación de la vía rápida en boulevard, e incluso con playas artificiales en verano. (Figuras 11 y 12).

Figura 11. Transformación autopista Scajacuada, Buffalo, NY, USA.

Figura 12. Transformación de la autopista de Cheonggyecheon y Rio Sena: de autopista a boulevard y playas.

- Ciudades verdes: redes de espacios públicos verdes. El objetivo es revegetar las ciudades lo que genera un gran impacto ambiental a bajo costo, creando empleo rápidamente. Ciudades verdes (menos tráfico más arboles). Transformar todas las áreas libres e intersticios de la ciudad en parques o mini-parques con predominio de vegetación. Red de caminos ecológicos. Bulevares, parques y espacios verdes bien equipados que promuevan la convivencia ciudadana (Figura 13). Vías y bulevares arbolados reducen las islas de calor y la huella ecológica (Figura 14).

Figura 13. Ciudades verdes.

Figura 14. Efecto térmico en vías arboladas

- Disfrute diurno y nocturno de la ciudad. Hacer vivible las ciudades las 24 horas del día, lo que genera más empleo, mayor convivencia y maximización del uso de facilidades urbanas; ello requiere garantizar la Iluminación, recolección de basuras y óptimas condiciones sanitarias, así como garantías de seguridad de bienes y personas. (Figura 15)

Figura 15. Vida nocturna de la ciudad. Bogotá, Lima, Sao Paulo.

- Techos verdes. Se ha extendido el uso de techos o azoteas verdes para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de energía, usando tecnologías que cumplen una función ecológica. Cultivar frutas, verduras, flores… Esto permite mejorar la climatización del edificio, prolongar la vida del techo, filtrar contaminantes y CO2 del aire. Actuar como barrera acústica: el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia. También permite filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia; y proteger la biodiversidad de zonas urbanas, así como reducir la huella ecológica. (Figura 16)

Figura 16. Techos verdes

- Servicios públicos sostenibles. Evaluación, diagnóstico y elaboración de planes de mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua potable, saneamiento y drenaje, así como los de distribución de gas y recolección de basuras. El suministro continuo de agua ahora es una necesidad imperiosa: manos limpias; y será prioritario garantizar conectividad a Internet a toda la población. Manejo apropiado de las tarifas: los servicios se pagan. (Figura 17)

Figura 17. Servicios públicos sostenibles y eficientes.

- Uso de energías alternas. Promover cambios en la matriz energética que permita reducir las emisiones de CO2. Uso de energía solar, eólica, de biomasa…Uso de energías alternas en casas y vecindarios. Sin embargo,debe mantenerse la preferencia por la iluminación y ventilación natural. En todo caso, Venezuela tiene una alta disponibilidad de fuentes de energía hidroeléctrica. Posibilidad de edificaciones energía-cero. (Figura 18)

Figura 18. Fuentes de energías alternas.

- Viviendas transformables. De baja altura, sin ascensores y con balcones para reducir el efecto “encierro”. acceso a las azoteas con vegetación apropiada. Techos verdes como ha sido señalado en el punto 8.Facilitar la posibilidad de trabajo en el hogar: espacios de cocinar, comer y estar deben ser integrados de manera de que cada familia pueda adaptarlos a sus propias necesidades, entre ellas el teletrabajo. Solo deberían ser espacios cerrados los dormitorios y baños. Incluso el área de dormitorios podría contemplar separaciones con materiales y mobiliario que facilitaren modificaciones a lo largo del desarrollo de la familia. es la idea del hogar transformable que se desprende del concepto de open building y la idea de “vivienda productiva” una realidad que debe ser complementada con más espacios públicos equipados y accesibles. (Figura 19)

Figura 19. Viviendas transformables

- Producción en el hogar y producción vecinal. Hay un notable crecimiento de la producción en el hogar y de los servicios y organizaciones de distribución (delivery), que incidirá sobre las actividades comerciales y la movilidad urbana; y facilitará la producción en la casa y pequeños establecimientos en zonas residenciales (Figura 20).

Espacios para la ubicación de actividades de manufactura y talleres a pequeña escala, así como mercados populares a cielo abierto. Condiciones para facilitar nuevos emprendimientos en la comunidad. Los ejemplos de empresas que han comenzado de una manera casera y artesanal son miles. El proceso artesanal es muy valorado ya que le da al producto un estilo propio y con el toque que sólo pueden darle las manos humanas. Promover el desarrollo de la agricultura urbana dentro del marco de una economía vecinal sostenible. (Figuras 21 y 22)

Figura 20. Complejidad actual del trabajo en el hogar. F/ Google Imágenes

Figura 21. Producción vecinal.

Figura 22. Mercados itinerantes. Comercio vecinal.

Las prioridades de Venezuela

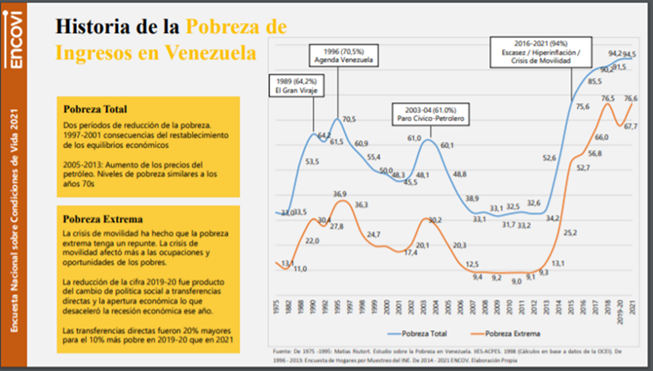

Las condiciones de vida en Venezuela, de por sí catastróficas, han empeorado no solo por los efectos de la pandemia, la pobreza, la salud pública, la falta de alimentación y la falta de trabajo, sino por la urgencia de reactivación de la industria petrolera y de los sistemas de generación y distribución de electricidad, agua y combustibles, condiciones básicas para recuperar la producción de alimentos y bienes de consumo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO (2021) Haití, Venezuela y Nicaragua son los países con mayor prevalencia de hambre en América Latina con un 46,8%, 27,4% y 19,3% respectivamente, seguidos por Guatemala (16,8%) y Honduras (13,5%). Por otra parte, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2021)[2], presentada por la UCAB en octubre de 2021, revela que en el último año la pobreza extrema subió más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5%. También aumentó la dependencia de la población de bonos y remesas. La pobreza en Venezuela se mantiene en los “niveles máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos desde los 67,7% en que se ubicaba el año pasado. (Figura 23)

Figura 23. La pobreza en Venezuela. F/ ENCOVI 2021

En el último año la cantidad de hogares en pobreza multidimensional (en privación o deterioro de condiciones como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo) pasó de 64,8% a 65,2%, un incremento de 0,4 puntos. Entre la primera ENCOVI de 2014 y la de 2021, los hogares que entraron en condición de pobreza multidimensional crecieron 25,9 puntos, al pasar de 39,3% a 65,2%. (Figura 24)

Figura 24. Pobreza multidimensional en Venezuela. F/ ENCOVI 20

Hay que poner al país a producir de nuevo (Cilento, 2020).

Independientemente de que a mediano y largo plazo el objetivo sería que todas las ciudades venezolanas puedan calificarse de sostenibles y regenerativas, la máxima prioridad de la Venezuela de hoy es recuperar la producción de alimentos, lo que implica un enorme impulso a la agricultura, ganadería y agroindustria. Devolver las tierras expropiadas, confiscadas o robadas a sus legítimos propietarios; y otorgarles todas las facilidades para iniciar y consolidar de nuevo los procesos productivos. Especialísima relevancia tiene la reactivación productiva de los valles de Aragua, hoy transformados en eriales abandonados, valga la redundancia, que posibilitarían una rápida recuperación de la producción agrícola y agroindustrial. Lo mismo podría decirse de la producción en la región centro-occidental y en el Guárico.

A continuación, se presentan las que se consideran acciones claves para la recuperación del aparato productivo y calidad de vida de los venezolanos.

- Iniciar con vigor un proceso de reindustrialización y manufactura con miras a la reducción de las importaciones e impulsar las exportaciones. Ello implica obligatoriamente, devolver o privatizar, las empresas estatizadas por el régimen, para reducir al mínimo las más de 500 seudoempresas públicas que solo producen pérdidas millonarias; 74% de ellas (390) fueron producto de la creación, expropiación o confiscación. (Transparencia Venezuela 2020).

- Reconstrucción de la infraestructura nacional. Para poder recuperar la producción de alimentos, la industria nacional y las exportaciones no petroleras se debe iniciar, de manera inmediata y paralelamente, la reconstrucción de toda la infraestructura de apoyo a la producción del país. Esto implica entre otras acciones básicas:

- Recuperar-reconstruir toda la red vial del país incluyendo principalmente la vialidad agrícola y de penetración.

- Decidir a breve plazo cuales, de los innumerables proyectos paralizados de infraestructura, especialmente puentes y ferrocarriles, deben ser descartados definitivamente y cuáles deben ser terminados en el corto y mediano plazo.

- Paralelamente debe ser iniciado con vigor un plan integral nacional de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y de servicios públicos. Prioridad: Autopista Regional del Centro y Ferrocarril Caracas-Puerto Cabello.

- Hay que construir el tramo ferrocarrilero Cúa-La Encrucijada que es imprescindible para reforzar el desarrollo del eje Caracas-Valencia-Puerto Cabello.

- Completar y recuperar el sistema de electrificación del país que requiere un nuevo modelo ético de gestión; y resolver los problemas de generación, el colapso de la red de distribución y las restricciones de la red de transmisión. Asimismo, las deficiencias de la comercialización y su impacto en la viabilidad financiera. Se debe dictar una Ley de Concesiones Eléctricas.

- Iniciar un proceso de modernización de los sistemas de transporte de carga y pasajeros urbanos y suburbanos. Modernización de terminales y creación de terminales multimodales. Resolver el suministro de autopartes, repuestos, combustible y lubricantes.

- Modernizar los puertos de La Guaira, Puerto Cabello, Guanta, Maracaibo… a fin de mejorar los procesos de comercio exterior: importaciones y exportaciones.

- Salud. Recuperar y completar la red hospitalaria pública: ambulatorios, hospitales, centros de salud… incluyendo un Programa integral de dotación y mantenimiento; así como la dotación de ambulancias equipadas y operadas por personal paramédico debidamente calificado. Garantizar los recursos necesarios para importación de materia prima para la producción de medicamentos y suministro de medicinas de alto costo a pacientes con enfermedades crónicas.

- Atención al grave problema sanitario del país.

- Atención inmediata al problema de suministro de agua potable a toda la población y a la grave situación sanitaria del país: recolección de basuras, disposición de aguas negras, contaminación de ríos, lagos y playas. Las deficiencias de los servicios de acueductos y cloacas se deben fundamentalmente a problemas institucionales: operación deficiente y falta de mantenimiento.

- Garantizar en lo posible el suministro continuo de agua, lo que implica la revisión del sistema tarifario de recaudación. Estudiar la posible reducción de la dotación de agua p.ej. a 100 litros por persona por día, a cambio de servicio continuo de agua. Uso de artefactos sanitarios de bajo consumo.

- Captación y almacenamiento de agua de lluvia y reciclaje de aguas grises para riego. Tratamiento y recuperación de aguas residuales. Canalización de aguas no usadas al manto freático.

- Educación, ciencia y tecnología. Educación, ciencia y tecnología tienen alta prioridad, con remuneración adecuada al personal de educación (y también al de salud), que garantice sus condiciones de vida y estabilidad. La escuela de aulas está en trance de desaparición. Sistemas mixtos: presencial y a distancia, en distintas modalidades. ¿Virtualización de la educación? Necesidad de acceso a Internet y computadoras para todos. Los niños en la casa casi todo el tiempo… Son costos de la educación a distancia. Una necesidad: contacto personal con maestros y compañeros de clase. En la escuela se forman las amistades, la tolerancia, la convivencia… Clases de laboratorio, salidas de campo, gimnasia, juegos y deportes… El mundo enfrenta una “catástrofe generacional” en educación por la pandemia, advierte el secretario general de la ONU.

Urbanizar y equipar los barrios.

Si más del 50 % de la población habita en barrios autoconstruidos, infraurbanizados y muy vulnerables, este es un problema que demanda atención prioritaria. Compartimos el planteamiento de Werner Corrales (Corrales y Miquelena (2018) quien han señalado repetidamente que las medidas fundamentales para recuperar al país implican: 1. Reforma regulatoria; 2. Reforma del estado; 3. Política de inversión a corto plazo para mejorar la educación; 4. Creación de un sistema de previsión social integral; y 5. Programa de alianza público-privada para garantizar servicios y seguridad en los barrios pobres en 20-25 años. Lo planteado por Corrales y Miquelena es que la infraestructura de servicios y la seguridad en los barrios deben equipararse a los del resto de la ciudad, lo que demanda inversiones y máximo interés y participación por parte de las autoridades locales y el resto de la comunidad. Pero esto ya había sido planteado antes.

Entre 1993 y 1994, se formuló el “Plan Sectorial de Incorporación a la Estructura Urbana de las Zonas de Barrios del AMC y la Región Capital”, encargado por el MINDUR, bajo la dirección de los arquitectos Josefina Baldó y Federico Villanueva (FAU-UCV), a ejecutar en 15 años con inversión de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Hubo los recursos, pero no la voluntad para ejecutar el plan. Se desarrollaron algunas experiencias piloto y luego, a comienzos de 1990, y con los debidos ajustes, se convirtió en el “Programa de Habilitación Física de las Zonas de Barrios” a cargo del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi).[3] El programa nunca fue considerado prioritario por el nuevo gobierno y tuvo una accidentada vida, hasta que en 2005 fue eliminado, perdiéndose una valiosa experiencia y oportunidad; y, desde entonces, no se hace nada por mejorar los barrios. Ahora ya no hay más tiempo ni recursos.

Ahora se requiere de urgencia la formulación y ejecución de un plan de contingencia que puede implicar la reubicación de un número importante hogares en riesgo inminente en zonas de barrios (especialmente a la hora de un posible sismo). Las acciones que no pueden esperar más son las siguientes:

- Proceder a organizar y efectuar la reubicación de las familias ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo o peligro inminente.

- Crear accesibilidad vehicular y peatonal hasta espacios despejados (canchasdeportivas, parques, plazas…) que faciliten las labores de protección civil, atender afectados y organizar evacuaciones, a la hora de una emergencia mayor.

- Mejorar de manera importante los servicios comunales del barrio: ambulatorios y escuelas, seguridad y recreación. Así como creación de fuentes de trabajo endógenas: microempresas, cooperativas, emprendimientos familiares…

- Muy importante: garantizar servicio continuo de agua y electricidad, e Internet para todos.

- Convertir en áreas verdes las zonas despejadas e intersticios, con especies apropiadas de bajo consumo de agua y concientizar a los pobladores sobre su cuidado y mantenimiento. Barrio verde.

En conclusión: habilitar a los barrios para transformar la capacidad de resistencia de la gente en fuerza positiva de acción, es decir incrementar la resiliencia.

Nota final

Para finalizar, este testimonio de Carlota Pérez (reconocida economista y consultora internacional venezolana). Ella no plantea detener o desacelerar el crecimiento, sino desmaterializarlo. “el verde no se propagará por la culpa y el miedo, necesitamos aspiraciones y deseo” … “las vidas se construirán sobre una economía circular que multiplica servicios e intangibles y ofrece un crecimiento ilimitado y menos perjudicial para el medio ambiente”. Plantea una redefinición de la «buena vida» y la necesidad de que el «crecimiento verde inteligente» sea movido por un deseo de nuevos estilos de vida atractivos y aspiracionales… “podemos verlos emergiendo, como en el pasado; más servicios en lugar de más cosas, trabajo activo y creativo, un enfoque en la salud y la educación, un paso a la energía solar, un uso intenso de internet, una preferencia por la personalización sobre la conformidad, el alquiler frente a la propiedad, y el reciclaje sobre los residuos; a medida que estos nuevos estilos de vida se generalizan, ofrecen inmensas oportunidades de innovación y nuevos puestos de trabajo para atenderlos.” (Pérez, 2020)

REFERENCIAS

ACOSTA, Domingo. 2019. Diseñar en el Antropoceno. Caracas, Venezuela: Editemos.

ACOSTA, Domingo. 2020. “Diseñar en el Antropoceno: la arquitectura más allá de la sostenibilidad”. Entre Rayas 128: 26-31. https://www.academia.edu/39951224/Dise%C3%B1ar_en_el_Antropoceno_la_arquitectura_m%C3%A1s_all%C3%A1_de_la_sostenibilidad

BALDÓ, Josefina. 2007. “El programa de habilitación de barrios en Venezuela. Ejemplo del control del proceso de construcción y de administración de los recursos por parte de comunidades organizadas”. Tecnología y Construcción N° 23-I, 2007, 9-16. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_tc/article/view/12592/12325

BALDÓ, Josefina y VILLANUEVA, Federico. Un Plan para los Barrios de Caracas. Ministerio del Desarrollo Urbano, 1998 – 414 páginas.

CILENTO, Alfredo. 2021. “Ciudades-500, ciudades policéntricas, ciudades 15 minutos”. En: CAVECON. BoletínAbril 2021.https://cavecon.org.ve/wpcontent/uploads/2021/04/CIUDADES_500.pdf

CILENTO, Alfredo. 2018. Reconstruir a Venezuela. primero lo primero. Tribuna del Investigador. APIU-UCV. Vol. 19, No. 2, 2018: 145-149. https://www.tribunadelinvestigador.com/ediciones/2018/2/art-13/

CILENTO, Alfredo. 2016. “Economía circular, sostenibilidad y riesgos en la construcción”, https://www.academia.edu/38818039/ACS._2016._ECONOM%C3%8DA_CIRCULAR_SOSTENIBILIDAD_Y_RIESGOS_EN_LA_CONSTRUCCI%C3%93N._ACADING_LIBRO

CORRALES, Werner y MIQUILENA, Tania. 2018. Venezuela, vértigo y futuro. https://editorialdahbar.com/libros/venezuela-vertigo-y-futuro/

ENCOVI 2019-2020. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. UCAB. Marzo 2020. https://www.youtube.com/watch?v=gLkykNgC8AY

FAO. 2021. El hambre, la otra pandemia de América Latina, alcanza su mayor cifra de los últimos 20 años. Forbes 30-11-202. https://www.forbes.com.mx/noticias-el-hambre-la-otra-pandemia-de-america-latina-alcanza-la-mayor-cifra-de-los-ultimos-20-anos/

GISLENY, Camila. 2021. “Ciudades policéntricas: un viejo concepto como futuro urbano pospandémico”. ARCH DAILY. 06-02-2021. http://implansaltillo.mx/gui/articulos/articulo.php?id=93

JACOBS, Michael. 1996. La Economia Verde: medio ambiente, desarrollo y la economía del futuro. Icaria. https://books.google.co.ve/books/about/La_econom%C3%ADa_verde.html?id=-Ag1wbUrYj8C&redir_esc=y

MAZZUCATO, Marianna. 2021. “Las instituciones correctas para la transición climática”. Proect Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-institution-building-after-cop26-by-mariana-mazzucato-2021-11/spanish

NATIONAL GEOGRAFIC. 2020. “Bienvenido al Antropoceno, la era del hombre” https://www.ngenespanol.com/articulos/278898/bienvenido-al-antropoceno-era-del-hombre.

PÉREZ, Carlota. 2020 a. “5 Economists Redefining… Everything. Oh Yes, And They’re Women.” Forbes. 31-05-2020 https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/05/31/5-economists-redefining-everything–oh-yes-and-theyre-women/#2e5cf2cd714a

SPENCE, Michael. 2021. “Sectores de alto crecimiento en la década post-recuperación”. Prodavinci. 03-05-2021. https://prodavinci.com/sectores-de-alto-crecimiento-en-la-decada-post-recuperacion

THE ECONOMIST. 2021. “Así será el mundo tras la pandemia”. https://www.contrareplica.mx/nota-Asi-sera-el-mundo-tras-la-pandemia202115328

TRANSPARENCIA VENEZUELA. 2020. “Transparencia Venezuela señala corrupción e ineficiencia como causas de la crisis del Sistema de Salud Nacional” https://transparencia.org.ve/informe-transparencia-venezuela-senala-corrupcion-e-ineficiencia-como-causas-de-la-crisis-del-sistema-de-salud-nacional/

ACS/rev.junio 2022

[1] El Banco Obrero de Venezuela, fundado en 1929, fue la primera institución pública de vivienda de America Latina.

[2] UCAB. Encovi 2021. https://assets.websitefles.com/5d14c6a5c4ad42a4e794d0f7/6153ad6fb92e4428cada4fb7_Presentacion%20ENCOVI%202021%20V1.pdf

[3] Ver: Josefina BALDÓ. “El programa de habilitación de barrios en Venezuela. Ejemplo del control del proceso de construcción y de administración de los recursos por parte de comunidades organizadas”. Tecnología y Construcción N° 23-I, 2007, 9-16; y Josefina BALDÓ y Federico VILLANUEVA, Un Plan para los Barrios de Caracas. Conavi, 1998. Este importantísimo trabajo recibió en septiembre de 1995 el Premio Nacional de Investigación en Vivienda del Conavi.